Jürgen Nott, CEO von Infinigon, lebt und arbeitet seit 2007 in New York City und findet im Alltag von „Big Apple“ immer wieder überraschende Parallelen zur Makro-Ökonomie, über die er hier berichtet.

Tariffs

Wie US-Zölle den Europäern langfristig helfen können

Liebe Leser,

ich lebe nun schon seit fast 20 Jahren in New York City, und es gibt nach wie vor sehr viel Positives in den Vereinigten Staaten – etwa die Innovationskraft, die Dynamik sowie die Kultur des Scheiterns. Die Amerikaner sind mit ihrer „Glas-halbvoll“ – Mentalität, ihrem unerschütterlichen Optimismus sowie der Freundlichkeit und dem Respekt anderen gegenüber, was die meisten, die schon einmal hier zu Besuch waren, erlebt haben, nach wie vor inspirierend.

Aber ich frage mich, seit ich hier lebe und arbeite – nicht nur als Schwabe -, warum fast alles, was man zum täglichen Leben braucht, hier so viel teurer ist als in Europa: Lebensmittel, Mieten, Versicherungsprämien (Kfz-Versicherungen sind locker drei- bis fünfmal so teuer) etc.

Tatsächlich sehe ich die Ursachen unter anderem in einem über Jahrzehnte aufgestauten Investitionsstau in traditionellen Sektoren wie Bau, Landwirtschaft, Verkehr, Maschinenbau, Logistik etc. Die dadurch entstehenden hohen laufenden Kosten werden direkt auf die Konsumenten übergewälzt – die in den USA, anders als in Deutschland, in der Regel keine „Geiz ist geil“ Mentalität haben – finden aber auch in den Produktionskosten ihren Niederschlag.

Wer in den USA übers Land fährt, sieht massenhaft vernachlässigte Fabrikgebäude, Werkstätten und andere Gewerbeimmobilien.

Straßen werden ausgebessert, statt von Anfang an solide gebaut (okay, immerhin sind sie dann schneller fertig). Auf ihnen fahren oft veraltete Trucks, die weder energieeffizient sind noch höheren Sicherheitsstandards entsprechen.

Elektrische Leitungen verlaufen über Land, was einen erheblichen Wartungsaufwand und damit hohe laufende Kosten verursacht. Auch die mangelnde Energiedämmung im ganzen Land treibt die Produktionskosten zusätzlich in die Höhe.

Wer an einer Baustelle vorbeikommt, sieht oft Arbeitsgeräte aus dem Analogzeitalter. Zugfahrten sind ein nostalgisches Erlebnis – nicht nur, was die Geschwindigkeit und Komfort betrifft. Die Fahrkarten werden noch von Hand gelocht und Schulbusse scheinen aus dem vorigen Jahrhundert. Ich könnte noch vieles mehr aufzählen.

Was sind die Gründe hierfür?

Soweit ich das als „Nicht-Volkswirt“ beurteilen kann:

• kurzfristige Gewinnmaximierung – es wird ausgeschüttet statt reinvestiert. Warum sparen, wenn man sich und anderen zeigen kann, dass man es „geschafft hat“? Konsumieren statt investieren. Viele Firmengründer haben schon oft vor der Gründung den Exit im Sinn.

• „Don’t fix what isn’t broken“ – ein Satz, den ich gleich nach meiner Ankunft lernte, als ich darauf bestand, dass der Hausmeister ein paar Dinge in unserer Wohnung aufbessert.

• Günstige Arbeit – über Jahrzehnte war Arbeit in den USA, nicht zuletzt wegen des Zustroms von jährlich 1-1,5 Mio. Migranten, ein günstiger Produktionsfaktor. Das hat Investitionen in Produktivkapital unattraktiv erscheinen lassen.

• „Red Tape“ – Vorschriften und Bürokratie sowie die Zersplitterung von Zuständigkeiten stellen ein großes Hindernis dar. Zwar hat der aktuelle Präsident Abhilfe versprochen, doch ob die „Kettensägen-Methode“ des Tesla-Milliardärs – der mittlerweile das Interesse daran verloren hat – der richtige Ansatz ist, bleibt fraglich und wird sich zeigen. Zudem wird Regulierung von Lobbygruppen sogar als Waffe gegen mögliche Wettbewerber genutzt: Hohe Einstiegshürden dienen als Schutzwall, welcher die Innovation bremst und damit dem Konsumenten bessere Produkte vorenthält. Ein gutes Beispiel dafür sind Schulbusse, die technologisch noch immer weitgehend auf dem Stand der 1990er Jahre sind.

• Das Rechtssystem – astronomisch hohe Schadensersatzansprüche (wer kennt die Geschichte mit dem zu heißen Kaffee?), treiben die Versicherungskosten für Gewerbetreibende in schwindelerregende Höhen.

Wie oben bereits erwähnt: Jede Medaille hat zwei Seiten. Der fehlende Fokus und Mangel an langfristiger Planung und Investitionen in die Zukunft ist zugleich der Treibstoff für Innovation und Dynamik. Man könnte sagen, die damit verbundenen hohen und laufenden Kosten für die Volkswirtschaft sind die Optionsprämie für den laufenden Wandel.

Schlussfolgerung

Die USA sind aufgrund der hohen Kostenbelastung in vielen – insbesondere traditionellen – Wirtschaftssektoren global kaum wettbewerbsfähig. Ihre eigentliche Stärke zeigt sich in den Zukunftstechnologien. Dort stehen nahezu unbegrenztes Kapital, eine Regulierung, die der Entwicklung hinterherläuft, und der Zugang zu hochmotivierten Spitzentalenten zur Verfügung. Doch diese Bereiche werden langfristig nur wenige Arbeitsplätze schaffen – im Gegenteil.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Abschottungspolitik des aktuellen amerikanischen Präsidenten, auch wenn sie wohl eher instinktgetrieben ist, als logische Konsequenz. Gleichzeitig birgt sie erhebliche Risiken, wenn der Bogen überspannt wird. Das Modell funktioniert nur so lange, wie der Rest der Welt jene Leistungen konsumiert, in denen die USA führend sind – beispielsweise Social Media, Rüstung, Raumfahrt oder möglicherweise Künstliche Intelligenz. Bricht jedoch die globale „Growth-Story“ weg, könnte auch das Silicon Valley wie ein Kartenhaus zusammenfallen.

Das birgt für die USA folgende Risiken:

• Die US-Wirtschaft macht es sich im durch Zölle geschützteren Umfeld „gemütlich“. Innovationen sowie wichtige Investitionen in Produktivkapital – etwa zur Effizienzsteigerung – werden, zumindest in traditionellen Branchen, hintenangestellt. Dadurch verliert die US-Wirtschaft international weiter an Wettbewerbsfähigkeit. Einen Exit aus der Abschottungspolitik würde unter diesen Bedingungen zunehmend schwierig.

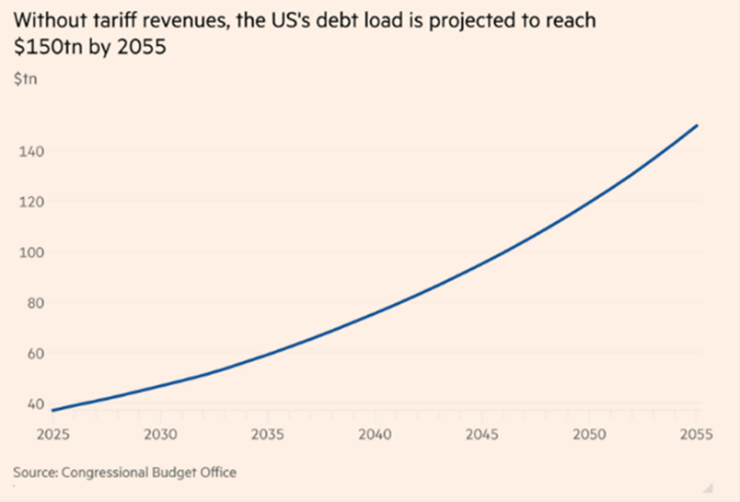

• Die Einnahmen durch die Zölle werden im Budget eingeplant und verplant. In einem Land, in dem Sparen nicht gerade zur Kernkompetenz gehört, ist es schwer vorstellbar, dass die immens angewachsenen Staatsschulden durch die Einnahmen aus den Zöllen zurückgefahren und eben nicht verplant und ausgegeben werden. Dies führt langfristig zu einer Abhängigkeit von Zolleinnahmen – und dazu, dass Zölle bleiben oder künftig bei Bedarf weiter angehoben werden.

Die Chancen für Europa:

Im Umkehrschluss bedeuten Zölle für Exporteure in die USA nichts anderes als einen willkürlich

verschärften Wettbewerb.

Die Europäer sind jedoch – durch viele Krisen, Herausforderungen und die Unzulänglichkeiten des Konstrukts „EU“- besonders geübt darin, sich Wettbewerb zu stellen und Lösungen zu finden. Wenn zusätzlich die Erkenntnis wächst, dass wahre Stärke nur aus Einigkeit entsteht, dies auch eingesehen und umgesetzt wird, kann Europa – und damit die Welt – profitieren. Ganz im Sinne: Wenn jeder nach sich schaut, ist der Gesamtheit geholfen.

Es gilt deshalb:

It’s now or never!

Ich persönlich wünsche mir das es allen gut geht.

Mit besten Grüßen, Ihr

Jürgen Nott